いまや「癒しの存在」として、ソファでくつろぎながらスヤスヤ眠っている猫ちゃんたち。

でも実は――昔むかし、人間たちは猫を“神様”として敬っていたって、ご存じですか?

今回はそんな猫の“神格化”の歴史を、

古代エジプトを中心に、世界のあちこちから集めてきたお話を交えながら、

やさしく、楽しく、ちょっぴりロマンを込めてお届けします!

すべては古代エジプトから始まった

「猫=神様」と聞いて、まず思い浮かぶのはやっぱり古代エジプト。

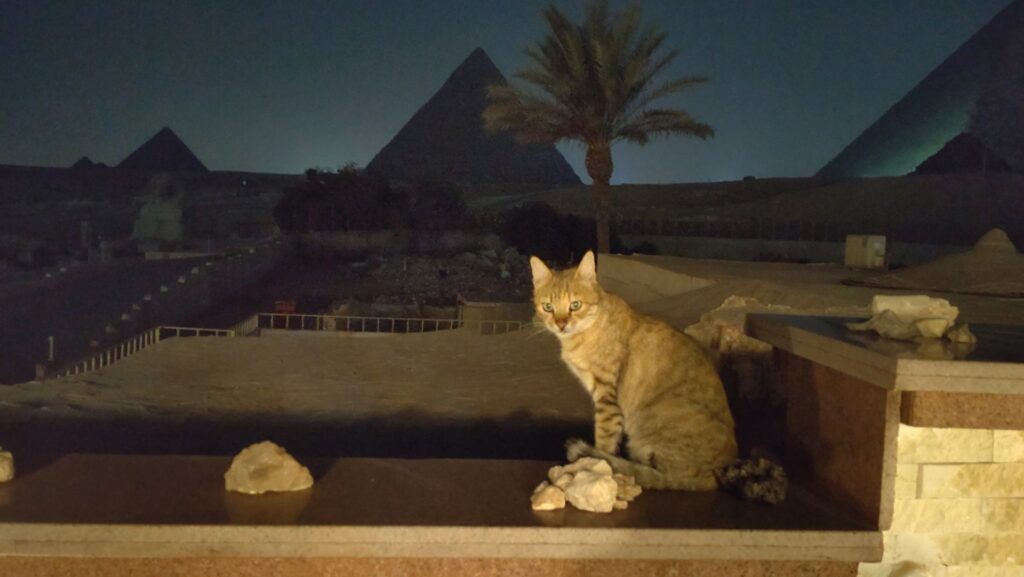

あのピラミッドやスフィンクスの時代――

約4000年以上も昔から、猫たちはただのペットではなく、神聖な存在として崇められてきました。

● 猫の女神「バステト」

エジプト神話に登場する女神「バステト」は、猫の姿をしていたことで有名です。

美しく優雅な女性の体に、猫の頭を持つ女神。

“豊穣”と“家庭”と“守護”を司る神様で、人々の生活にとても身近な存在でした。

つまりバステトは、現代でいうところの……

「家族の幸せを願う、やさしい猫の神様」!

エジプト人たちは、この神様の加護を願って、

猫と暮らすことそのものが「神聖な行い」と考えていたのです。

猫に危害を加えるとどうなる?

古代エジプトでの猫の地位はとにかくスゴイものでした。

たとえば……

- 猫を傷つけた者は、厳しい罰則(時に死刑)を受けた

- 火事が起きても、まず猫を救出することが最優先

- 猫が亡くなると、飼い主が眉毛をそるという風習があった(深い喪のしるし)

……これ、現代の「うちの子第一主義」な飼い主さんたちもびっくりの徹底ぶり!

さらに、猫のミイラも多く発掘されており、

それらは人間のミイラと同じように丁寧に葬られていたそうです。

なんでそこまで猫を神聖視していたの?

猫が神格化された背景には、実用的な理由もありました。

● 穀物を守る“ネズミ退治の名人”

古代エジプトはナイル川の氾濫によって豊かな農業地帯でした。

でも、収穫された穀物を狙うネズミの被害も多かったのです。

そこで登場したのが、猫!

ネズミをスッと捕まえるその敏捷性に、

エジプトの人々はこう思ったはずです:

「この子、神の使いに違いない!」

神様として祀られるようになるのも、納得ですね。

猫とともに旅した文化

エジプトの猫文化は、やがて地中海沿岸地域やヨーロッパにも広がっていきます。

特にローマ時代以降、猫は「幸運」や「守り神」として広く認識されるようになり、

航海士たちは船に猫を乗せて航海の無事を祈ったともいわれています。

● 船乗りと猫の絆

- 船内のネズミ退治

- 狭い船の中での癒し

- 海難からの“お守り”としての存在

神様のように大切にされながら、一緒に世界中を旅していた猫たち。

なんてロマンのある話でしょう。

でも中世ヨーロッパでは「悪魔の使い」に?

…ところが時代が進むと、猫への扱いは一変してしまいます。

特に中世ヨーロッパでは、黒猫を中心に「魔女の使い」「悪魔の化身」とされる時代がありました。

- 黒猫が通ると不吉

- 猫を飼っている女性は魔女とされる

これは、迷信や宗教的な不安が渦巻いていた時代の悲しい話。

かつて「神様」だった猫が、まったく逆の存在として扱われたのです。

でも、そんな闇の時代を乗り越え――

現代、「神様みたいな存在」として再評価

いま私たちは、猫にこう語りかけます。

「お願いだから爪とがないで」

「今日も寝てばかりだね、かわいい…」

「この子が元気ならそれでいいんです…!」

そう。猫は再び「神様のような存在」に返り咲いたのです!

もはや神殿ではなくソファの上。

捧げものはネズミではなく、おやつチュールとお気に入りのベッド。

現代の“にゃん神様”は、家の中でのんびり、幸せそうに暮らしています。

日本にもあった!猫信仰の名残

実は日本にも、猫を神聖視する文化が各地に残っています。

● 招き猫の由来

商売繁盛の象徴「招き猫」も、

猫が「福を招く存在」として大切にされてきた証。

「右手でお金、左手で人を招く」なんて言われていますよね。

これはもはや現代のバステト様…!

● 猫を祀る神社

たとえば、東京の「豪徳寺」や和歌山の「猫神社」など、

猫に由来する神社や伝説もいろいろと残っています。

災いから人々を守った猫、村を救った猫など、

神様として語り継がれているエピソードがあちこちに存在するのです。

まとめ:「神様のように、愛される存在」

「猫が神様だった時代」とは、ただの神話や昔話ではなく、

人と猫が深い絆でつながっていた証でもあるのです。

そしてその絆は、いまも変わらず私たちのそばに。

- 穀物を守ったり

- 船を導いたり

- 魔女と一緒に疑われたり

- そして、いまは飼い主の心を癒してくれる

猫はどんな時代も、そっと人のそばにいてくれる存在。

たとえ神様じゃなくても、私たちにとってはかけがえのない“にゃん様”なんですよね。